什么是羊水栓塞?有哪些症状和诊断方法?

什么是羊水栓塞

羊水栓塞是产科中一种罕见但极其危重的并发症,简单来说,它是指分娩过程中或产后短时间内,羊水中的成分(如胎儿毛发、胎脂、角化上皮细胞、胎粪等)意外进入母体血液循环,引发全身性过敏样反应、凝血功能障碍及多器官功能衰竭的危急状况。这种情况虽然发生率低(约1/8000-1/80000次分娩),但一旦发生,进展迅速,死亡率高达60%-80%,被称为“产科死神”。

发生机制与核心表现

羊水栓塞的本质是母体对羊水成分的免疫反应。当子宫收缩过强、胎膜早破、宫颈损伤或剖宫产手术时,羊水可能通过胎盘附着处的静脉窦或子宫创面进入母体血管。进入血液后,羊水中的抗原物质会激活免疫系统,释放大量炎症因子(如组胺、白三烯),导致血管痉挛、血压骤降;同时,凝血系统被异常激活,形成广泛微血栓,消耗大量凝血因子,最终引发难以控制的出血(如子宫大出血、切口渗血、消化道或泌尿道出血)。患者可能突然出现呼吸困难、发绀、心跳骤停、抽搐、意识丧失等症状,部分人还会伴随寒战、低血压、凝血功能异常(如DIC,弥散性血管内凝血)。

高危因素与预防

虽然羊水栓塞无法完全预防,但某些情况会增加风险,需格外警惕:高龄产妇(≥35岁)、多胎妊娠、胎盘早剥、前置胎盘、子宫破裂、催产素使用不当、剖宫产或产钳助产等。预防的关键在于规范产程管理,例如避免过度干预(如不必要的人工破膜、过量使用催产素),严格掌握剖宫产指征,产时密切监测生命体征和凝血功能。若产妇出现突发呼吸困难、低血压或不明原因的产后出血,需立即怀疑羊水栓塞并启动抢救流程。

诊断与治疗

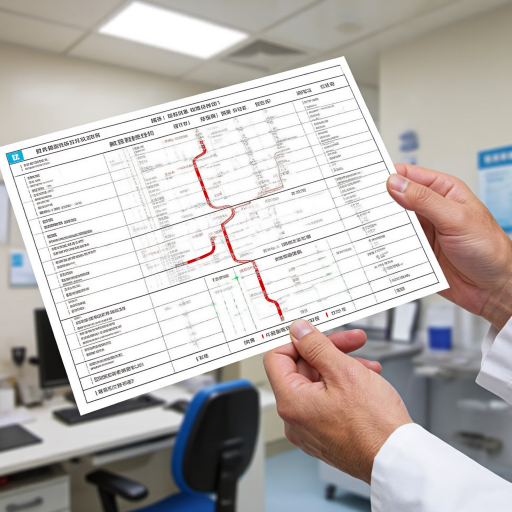

羊水栓塞的诊断主要依赖临床表现,目前没有特异性检查手段。医生会结合“三联征”(低血压、低氧血症、凝血功能障碍)快速判断,同时通过心电图、凝血指标、动脉血气分析等辅助确认。治疗需争分夺秒,核心原则是支持多器官功能、纠正凝血障碍、维持循环稳定。具体措施包括:立即给予高流量氧气或气管插管机械通气,使用升压药(如多巴胺)维持血压,输注新鲜冰冻血浆、冷沉淀、血小板等补充凝血因子,必要时切除子宫以控制出血源头。此外,需联合多学科团队(产科、ICU、麻醉科、血液科)共同救治。

对母婴的影响

羊水栓塞对产妇的威胁极大,即使存活也可能遗留脑损伤、肾功能衰竭等后遗症。对胎儿而言,若母亲发生心跳骤停,胎儿会因缺氧面临脑瘫或死亡风险。因此,产前充分评估风险、产时严密监护是降低危害的关键。

总结与提醒

羊水栓塞虽罕见,但后果严重,需以“预防为主,早发现早治疗”为原则。产妇和家属应了解其基本特征,产时积极配合医生,避免因紧张延误抢救时机。同时,选择正规医疗机构分娩,由经验丰富的医护团队全程监护,能最大程度保障母婴安全。

羊水栓塞的成因是什么?

羊水栓塞是一种罕见但极其凶险的产科并发症,它的发生与分娩过程中羊水成分进入母体血液循环密切相关。具体成因可从以下角度详细解释:

1. 羊水成分突破生理屏障

正常情况下,胎儿生活在羊膜腔内,羊水与母体血液被胎盘、子宫肌层及血管内皮等结构隔开。但在分娩过程中,若子宫收缩过强、产道损伤(如宫颈裂伤、子宫破裂)或手术操作(如剖宫产、产钳助产)导致羊膜腔压力骤增或血管开放,羊水中的有形物质(如胎儿毳毛、角化上皮、胎脂、胎粪)可能直接进入母体开放的血窦或子宫静脉。这些异物会触发母体免疫系统的剧烈反应,引发类似“过敏休克”的连锁效应。

2. 凝血系统与炎症反应的双重失控

进入母血的羊水成分会激活两个致命路径:

- 凝血系统激活:羊水中的组织因子样物质可启动外源性凝血途径,导致微血管内广泛血栓形成,消耗大量凝血因子,进而引发消耗性凝血障碍(DIC),表现为全身出血倾向(如手术切口渗血、消化道出血)。

- 炎症因子风暴:羊水中的促炎物质(如白细胞三烯、前列腺素)会刺激母体释放大量炎性介质(如肿瘤坏死因子、白介素-6),造成血管通透性增加、肺动脉高压、右心负荷过重,最终导致急性呼吸循环衰竭。

3. 高危因素的叠加效应

以下情况会显著增加羊水栓塞风险:

- 高龄产妇(≥35岁):子宫肌层弹性下降,产道损伤概率升高。

- 多胎妊娠或巨大儿:子宫过度膨胀,胎膜早破风险增加。

- 胎盘早剥或前置胎盘:子宫血管暴露,羊水易直接入血。

- 催产素使用不当:强直性子宫收缩可能压破胎膜,导致羊水外溢。

- 剖宫产或人工破膜操作:手术切口或器械可能划破血管,为羊水提供入血通道。

4. 隐性诱因的潜在影响

部分案例显示,孕妇自身存在血管病变(如动脉硬化)或免疫异常(如抗磷脂综合征)时,血管内皮更易受损,可能降低羊水栓塞的触发阈值。此外,胎膜早破后长时间卧床未及时处理,也可能增加上行感染风险,间接影响血管健康。

临床识别要点

羊水栓塞的典型表现为“三联征”:突发呼吸困难、低血压、凝血功能障碍,但实际症状可能因个体差异而多样。部分产妇仅表现为寒战、烦躁等前驱症状,随后迅速进展为心跳骤停。因此,分娩过程中任何异常出血或呼吸急促均需高度警惕。

预防与应急处理

目前尚无特效预防方法,但可通过以下措施降低风险:

- 严格掌握剖宫产指征,避免不必要的手术干预。

- 人工破膜时选择胎头已固定且宫口扩张≥3cm的时机,减少羊水逆流。

- 催产素使用需从小剂量开始,密切监测宫缩强度。

- 发生胎膜早破后,孕妇应保持半卧位,减少羊水进入母血的概率。

一旦怀疑羊水栓塞,需立即启动多学科抢救:保持气道通畅、补充血容量、使用抗过敏药物(如糖皮质激素)、纠正凝血功能障碍(输注冷沉淀、血小板),必要时进行子宫切除术以阻断持续出血源。

羊水栓塞的成因是多种因素交织的结果,其核心机制在于羊水成分突破生理屏障后引发的免疫-凝血系统崩溃。理解这些成因有助于医护人员更早识别风险,也为孕妇及家属提供了重要的健康认知基础。

羊水栓塞有哪些症状表现?

羊水栓塞是一种非常凶险且发病迅速的产科并发症,虽然它的发生率不算高,但一旦发生,对产妇和胎儿的生命威胁极大。了解它的症状表现,对于及早发现和救治非常重要。

羊水栓塞最常见的首发症状是突发的、难以控制的低血压和休克。产妇可能会突然感觉头晕、眼前发黑,接着出现面色苍白、四肢发冷、出冷汗等情况,血压会迅速下降,甚至测不到。这是因为羊水中的物质进入母体血液循环后,引发了全身的过敏反应和血管痉挛,导致血液循环障碍。

呼吸系统方面,产妇会出现突发的呼吸困难、气促。可能会感觉喘不上气,呼吸变得急促而浅快,严重时甚至会出现发绀,也就是嘴唇、指甲等部位变成青紫色,这是由于肺部血管痉挛和羊水成分对肺部的刺激,影响了气体的交换。

凝血功能障碍也是羊水栓塞的重要症状表现。产妇可能会出现不明原因的阴道大量出血,而且这种出血很难通过常规的止血方法控制。血液可能不凝,在伤口处或者引流液中能看到血凝块难以形成的情况。这是因为羊水中的物质激活了凝血系统,同时又消耗了大量的凝血因子,导致凝血和纤溶系统失衡。

还有一部分产妇会出现神经系统症状,比如突然的意识丧失、昏迷,或者出现抽搐。这是由于脑部供血不足或者羊水成分对脑部的直接刺激引起的。

另外,有些产妇在发病前可能会有一些前驱症状,比如寒战、烦躁不安、咳嗽、恶心、呕吐等,这些症状可能比较轻微,容易被忽视,但如果出现这些情况,同时又处于分娩过程中,就要高度警惕羊水栓塞的可能。

羊水栓塞的症状表现多样且复杂,而且病情发展极为迅速。如果在分娩过程中出现上述这些可疑症状,一定要立即通知医护人员,以便尽快进行诊断和治疗,最大程度地保障产妇和胎儿的生命安全。

羊水栓塞如何诊断?

羊水栓塞是一种非常严重且紧急的产科并发症,虽然它的发生率并不高,但一旦发生,对产妇和胎儿的生命安全都会构成极大威胁。诊断羊水栓塞需要综合考虑多个方面的因素,下面我来详细解释一下诊断的过程和要点。

诊断羊水栓塞,首先需要关注产妇在分娩过程中或分娩后短时间内出现的突发症状。这些症状可能包括突然的呼吸困难、发绀(即皮肤和黏膜呈现青紫色)、低血压、休克,甚至迅速进入昏迷状态。这些表现往往非常急剧,是羊水栓塞的重要警示信号。

除了上述症状,医生还会进行一系列的体格检查。比如,听诊心肺,看是否有异常的心音或呼吸音;检查产妇的四肢,看是否有湿冷、苍白等休克表现。同时,医生还会密切关注产妇的凝血功能,因为羊水栓塞常常会导致凝血障碍,出现出血不止的情况。

实验室检查也是诊断羊水栓塞的重要手段。医生会抽取产妇的血液进行化验,查看凝血指标是否异常,比如血小板计数是否降低,凝血酶原时间是否延长等。此外,还可能进行动脉血气分析,以评估产妇的氧合情况和酸碱平衡状态。

在影像学检查方面,虽然羊水栓塞本身在影像上可能没有特异性的表现,但医生可能会通过超声、CT等检查来排除其他可能导致类似症状的疾病,比如肺栓塞、心衰等。同时,这些检查也有助于评估产妇的器官功能受损情况。

最后,需要强调的是,羊水栓塞的诊断往往是一个排除性的过程。也就是说,医生在诊断时需要排除其他所有可能导致类似症状的疾病后,才能确诊为羊水栓塞。这是因为羊水栓塞的症状并不具有特异性,很容易与其他疾病混淆。

一旦确诊为羊水栓塞,医生会立即采取紧急救治措施,包括给氧、抗休克、纠正凝血障碍等,以尽最大努力保障产妇和胎儿的生命安全。因此,对于产妇来说,了解羊水栓塞的诊断要点,及时配合医生的治疗,是非常重要的。

羊水栓塞的发病率高吗?

羊水栓塞是一种罕见但极其凶险的产科并发症,其发病率整体处于较低水平。根据国内外多项临床研究及统计数据,羊水栓塞的发病率约为每1万至2万次分娩中发生1例,部分研究显示甚至更低,约为1/8000至1/80000次分娩。这一数据表明,羊水栓塞并非常见疾病,但一旦发生,其死亡率可高达60%至80%,是导致孕产妇死亡的重要原因之一。

从具体数据来看,不同地区和人群的发病率可能存在细微差异。例如,发展中国家由于医疗资源分布不均或诊疗水平差异,部分研究的发病率可能略高于发达国家,但总体仍维持在极低范围。此外,高龄产妇(通常指35岁以上)、多胎妊娠、胎盘早剥或子宫收缩过强等情况可能略微增加风险,但这些因素对发病率的影响仍较小,核心仍在于疾病本身的罕见性。

需要强调的是,尽管发病率低,羊水栓塞的不可预测性和严重性使其成为产科重点关注的问题。其发生机制与羊水成分进入母体血液循环有关,可能引发过敏反应、凝血功能障碍或多器官衰竭。由于缺乏特异性预警指标,临床诊断主要依赖症状的突然出现(如呼吸急促、低血压、凝血异常等),这进一步增加了防治难度。

对于普通孕妇而言,无需因发病率低而忽视风险,但也无需过度焦虑。孕期定期产检、控制基础疾病(如高血压、糖尿病)、避免过度刺激子宫(如滥用催产素)等措施,可间接降低并发症风险。若分娩过程中出现突发呼吸困难、心悸或出血不止等情况,需立即告知医护人员,以便尽早识别和处理。

总结来说,羊水栓塞的发病率极低,但后果严重。医学界通过持续研究其病理机制、优化急救流程(如体外循环支持、成分输血等),已显著提高救治成功率。孕妇及家属应保持理性认知,既重视产检和医疗指导,也避免因过度担忧影响孕期心态。